中國青年網:【強國中堅 高質量發展看國企】六十六載,中國核工業庚續初心、奮斗向前

發布時間:2021-09-07 信息來源:

大國底氣從“核”而來。今年是中國核工業創建66周年,4月15日-17日,“百年黨旗紅 國企新征程”暨“強國中堅 高質量發展看國企”網絡主題宣傳活動走進中核集團。

“核工業是國家安全重要基石,始終與祖國命運緊緊相連。中國核工業自創建以來,自主研制成功了第一顆原子彈、氫彈、第一艘核潛艇,打破了超級大國的核訛詐和核壟斷,鑄就了偉大的‘兩彈一星’精神和核工業精神。”中核集團董事、黨組副書記李清堂表示,紅色基因始終是中核集團的根脈,66年來,我國建成了世界上只有極少數國家才擁有的完整核工業體系,先后創造了多項“新中國第一”,今天的中國核工業,正在加快向世界核工業強國邁進。

從北京到浙江嘉興,再到上海,本次采訪主題活動從核工業起步的歷史中,探尋我國“硬核”底氣的開端,感受“兩彈一星”精神的庚續和傳承。

從一堆一器到多堆多器,核科技跑出“加速度”

在北京的西南郊,中核集團中國原子能科學研究院坐落于此。“這里,是我國核工業最有歷史感的地方。”中國工程院院士、中國原子能科學研究院黨委書記羅琦介紹,中國第一座重水反應堆、第一臺回旋加速器在這里建成;國家表彰的23位“兩彈一星”功勛獎章獲得者中,有7位曾在這里創建功勛;同時,這里派生或援建了十余個核科研及生產單位,68位“兩院”院士從這里走出,被稱為“中國核科學技術的發祥地”“中國核工業的搖籃”。

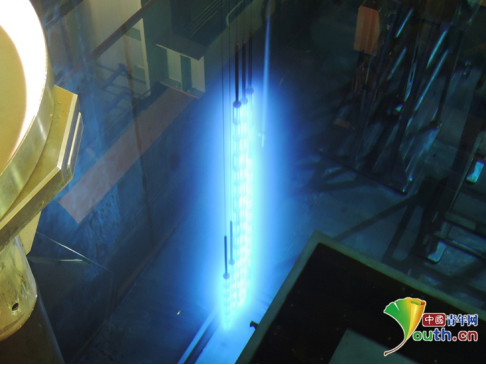

我國第一臺回旋加速器。

反應堆及加速器是核能研究所需的重要基礎核設施。走進中國原子能科學研究院,一塊長超三米、高過兩米的淡藍色“大塊頭”立在其中,這就是我國第一臺回旋加速器的主體部件。不遠處,一座式樣古樸的反應堆大樓內,建有我國第一座重水反應堆,人們稱之為“功勛堆”。

1958年,我國第一座重水反應堆和第一臺回旋加速器在中國原子能科學研究院建成,標志著我國跨入原子能時代。以“一堆一器”為基礎,中國原子能科學研究院廣大科技工作者自力更生、艱苦奮斗,創造了核基礎研究領域的多項第一,以超常規速度攻克多項科技難關,為成功研制“兩彈一艇”作出貢獻。

1978年后,中國原子能科學研究院貫徹“保軍轉民”方針,再次成為改革大潮的先行者,開展了以反應堆出口為代表的對外工程及面向核電站需求的核電技術服務,陸續在反應堆輻照加工、同位素生產、加速器、核探測等方面,開發了一批支柱性民用技術及產品。該院在核能開發及核技術應用等方面的一系列成果,為國民經濟建設和核工業第二次創業作出了新的貢獻。

參觀中國第一座重水反應堆展廊。

1987年及2007年,“一堆一器”先后“退役”,而中國原子能科學研究院推動我國核事業創新發展的步伐始終不會停歇。高能大功率電子輻照加速器、中國先進研究堆、中國實驗快堆、100MeV強流質子回旋加速器、核燃料后處理放化實驗設施等核科技領域大科學裝置,在中國原子能科學研究院先后建成投用。

從“一堆一器”到多堆多器,中國原子能科學研究院反應堆及加速器事業不斷成長壯大,為我國核領域基礎研究、先進核能開發、核技術應用拓展,乃至新時代核工業創新發展提供有力支撐。大國底氣從“核”來,得到了清晰有力的回答。

從國之光榮到國家名片,秦山核電走出國產化道路

驅車從浙江嘉興海鹽縣城出發,行至秦山腳下,我國首個自行設計、建造和運營管理的核電站——秦山核電站就坐落于此。

1991年12月15日,中國大陸第一座核電站——秦山核電站并網發電,使我國成為世界上第七個自主設計建造核電站的國家,被譽為“國之光榮”,“中國核電從這里起步”。

作為中國大陸核電的發源地,秦山核電目前共有9臺運行機組,總裝機容量為660萬千瓦,年發電量約500億千瓦時,是目前我國核電機組數量最多、堆型品種最豐富、裝機容量最大的核電基地。

秦山核電實現了從30萬千瓦到百萬千瓦核電機組國產化歷程

36年來,秦山核電堅持自主創新。

通過不斷探索、持續改進,秦山核電逐步掌握了多項核電關鍵技術,培養了一大批核電專業技術技能人才,積累了豐富的工程建設、調試、生產運行、經營管理等經驗,成功實現了“中國核電從這里起步”、“走出一條核電國產化的道路”、“核電工程管理與國際接軌”、我國核電“從30萬千瓦到100萬千瓦”自主發展的歷史跨越,全面參與我國核電首個“走出去”項目和自主三代核電技術“華龍一號”海外首臺機組的建設調試運行,實現了從“跟跑”“并跑”到“領跑”的歷史跨越。

36年來,秦山核電堅持安全運行、綠色發展。

核電的優勢是無污染,幾乎零排放。截至今年2月,秦山核電累計發電超6400億千瓦時,相當于減排二氧化碳6億噸,植樹造林約404個西湖景區。

伽馬刀“中國芯”——醫用鈷60放射源在秦山核電出堆。

新征程中,秦山核電秉持“兩彈一星”和核工業“四個一切”精神以及“強核報國、創新奉獻”新時代核工業精神,全力推進“零碳能源、綠色發展”的國家級高質量發展示范區——零碳未來城的建設,發揮核能零碳排放優勢和秦山核電人才技術優勢,搭建核能發電、核醫藥、供熱、制氫等零碳核能綜合應用新平臺。

2019年,國內首個醫用鈷靶件經輻照后在秦山核電三期重水堆1號機組順利出堆,標志著我國通過自主研發成功掌握了醫用鈷—60放射源生產技術,實現伽馬刀裝備“中國芯”,為我國伽瑪刀產業持續發展提供了堅持保障。抗疫期間,中核集團利用鈷60完成了大批量一次性防護服的輻照滅菌工作。

在紅船起航的地方,中國核電起步。36年來,秦山核電不斷開拓,勾勒出我國核電高起點起步、跨越式發展的藍圖。

從熱血青春到金色晚年,“兩彈”精神不忘初心代代傳

“兩彈一星”精神激勵和鼓舞了幾代人,是中華民族寶貴的精神財富。

在上海浦東新區上鋼新村街道濟陽三村小區里,居住著82位曾參加過我國“兩彈”會展的原二二一廠的功臣們,他們最大89歲,最小75歲。人們親切地將他們居住的小區尊稱為“兩彈村”。

2005年,在“兩彈村”,這群執著追夢的核工業人成立了一個特殊的集體——“蘑菇云”黨支部,與當地街道共同創建了“兩彈一星”愛國主義展覽館。他們擔任講解員,傳承“兩彈一星”精神。

這座100多平的展覽館掛滿了老照片與老物件,圍繞《光輝歷程》《激情歲月》《金色晚年》三個主題,生動記錄了從1959年到1992年間,80多位熱血青年把自己最寶貴的青春年華獻給祖國核事業的激情歲月。

“年輕人就應該志在四方,到祖國最需要、最艱苦的地方去。” 原核二二一廠質檢處、生產處處長陳棟標在畢業時,仍記得周總理在北京作報告時的一段講話。后來,作為第一志愿,陳棟標和同學們一起從東南沿海來到了西北青海。

“那時,我們還不知道要去干什么,只知道國家需要我們。”原核二二一廠二分廠黨委副書記、“兩彈一星”愛國主義教育基地黨支部書記陳福良在采訪活動中回憶了參與“兩彈”會戰的艱難處境。

青海高寒缺氧,很多同志對高原氣候很不適應,高原上的生活更是雪上加霜。“飯煮不熟,都夾著生心。”陳福良說,那時物資匱乏,青稞做的黑饅頭和土豆是我們的主食,大米每人每月只供應3斤。

為了自力更生造出“爭氣彈”,許多人不分晝夜地工作。當時在設計室工作的王鈺德說:“方案想了又想,圖紙審了又審,實驗數據算了又算,決不肯因為自己的一個小小失誤而影響整個事業的成敗。每天晚上,整個辦公大樓一片燈火通明。“晚上9時,接送上下班的班車來了,無論司機怎樣按喇叭,誰也不愿放下工作。”

“然而就是在這樣艱苦的工作環境下,我們硬是靠大會戰,解決了一個又一個的難題,攻克了一個又一個的技術難關,研制出了我國第一顆原子彈和氫彈。”陳福良說, 這是一件揚眉吐氣的事,我們把腰桿挺起來了。

一切為了核事業,老一輩核工業人把生命中最有力、最熱情的部分交給國家,把人生中經歷的遺憾和酸楚留給家人和自己。

原核二二一廠二分廠質檢科長、“兩彈一星”愛國主義教育基地負責人許震貴笑言,“因為保密條例,那時候談戀愛要經過層層審批。” 許震貴在青海工作三十年,父母和孩子在上海生活,他幾乎很少回家。他總說,生了子女,除了寄錢,沒對他們負過任何責任,“開家長會,老師都疑惑,爸媽去哪了?”

“但是如果再次選擇,我還是會選擇這項事業。” 陳福良說。

許震貴介紹,“兩彈一星”精神展覽館創建至今,累計聽眾達到15萬余人次,被上海市政府命名為 “國防教育基地”和“革命傳統教育基地”。這群執著追夢的核工業人通過這樣的方式,展開了一場信仰的對話。

一些社區居民問:“你們這些共和國的功臣,退休后還忙忙碌碌圖個啥?”他們樂呵呵地說:“年輕時我們建設祖國,現在我們依然能奉獻,希望后來人將‘兩彈一星’精神傳承下去、發揚光大。”(記者 劉尚君)

中國核工業官微

中國核工業官微 中核集團微博

中核集團微博 中核集團官微

中核集團官微